Publicamos hoje ensaio apresentado por Pedro Meira Monteiro (Princeton University) no Seminário MinasMundo, Ouro Preto (2024-1924), realizado durante a Semana Santa deste ano, quando se discutiu o centenário da passagem da caravana modernista pelas cidades históricas mineiras.

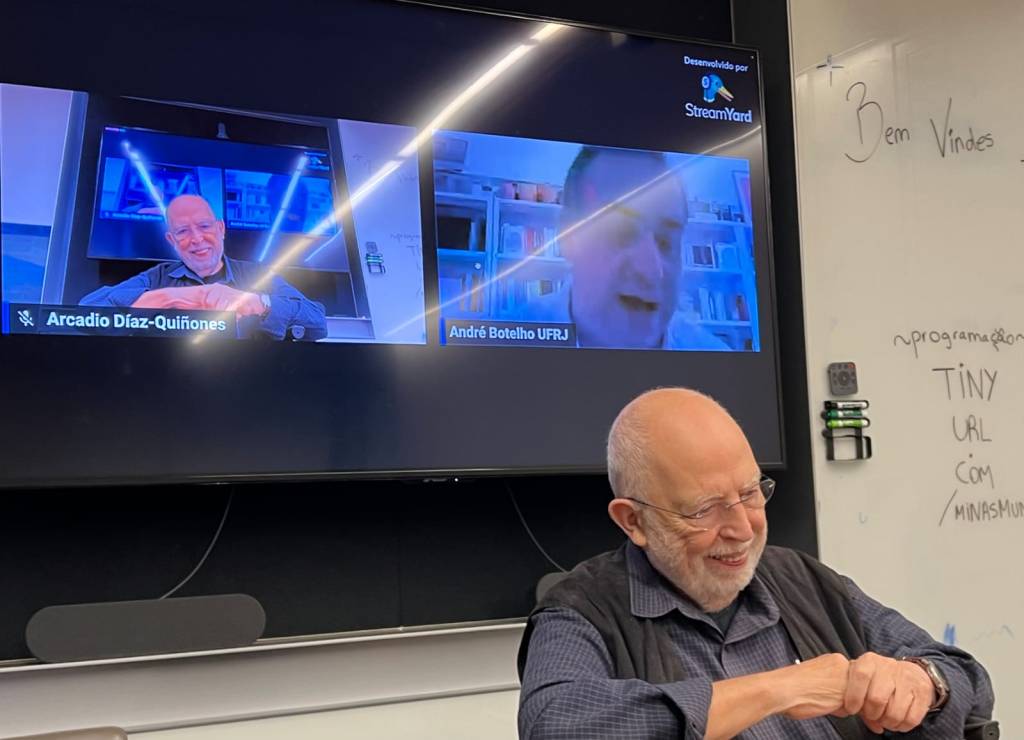

Na mesa “Cosmopolitismo, palavra-perigo”, o autor retomou o diálogo entre Arcadio Díaz-Quiñones e André Botelho que encerrou o Seminário MinasMundo Princeton University, em novembro passado, para debater a questão do cosmopolitismo, essa palavra que aciona tantos significados e que esteve em permanente discussão no projeto MinasMundo.

Boa leitura!

O mal-estar no cosmopolitismo[1]

Por Pedro Meira Monteiro (Princeton University)

A referência freudiana associada ao cosmopolitismo instaura, já de início, um desconforto diante da abrangência e do caráter positivo que a palavra ganha no discurso do dia a dia. A reclamação – reclaiming, na acepção de Isabelle Stengers – do poder conciliatório e protetor dos laços comunitários impõe, a propósito, um freio à celebração acrítica do gesto cosmopolita, que implicaria uma entrega espetacular ao cosmos.

O fato de que o Estado-nação possa ser ainda instância de acolhimento, sempre que o sujeito é sumariamente expulso da pólis, constitui o paradoxo de que parte Arcadio Díaz-Quiñones em sua investigação sobre a potencialidade de uma posição minoritária para a qual “aprender a perder” se torna vital. Se a política, afinal, se faz muitas vezes com o pouco que se tem à mão, esse “pouco” pode ser transformado, por meio de gestos inadvertidamente sutis, no “muito” que compõe o mundo de tanta gente. É exatamente nesse ponto, quando fragilidade e precariedade exigem criatividade extrema do sujeito subalterno, que o “cosmopolitismo do pobre” se encontra com a “arte de bregar”. Curiosamente, e salvaguardadas suas diferenças internas e contextuais, os dois núcleos conceituais rejeitam fortemente as teleologias oferecidas pelo pensamento “progressista” que ainda assombra tanta gente.

Glosando Edwidge Danticat, “we don’t always get to decide where we call home”. Ou seja, o horizonte utópico do mundo visto como “casa” pode se revelar uma falácia, quando ingenuamente apaga a dureza das hierarquias e da violência que fundam a política desde os tempos em que o cosmopolitismo foi imaginado pela primeira vez.

* * *

Toda palavra encobre, mais do que revela. No caso de cosmopolitismo, o encobrimento é especialmente importante. Na sua origem, isto é, nas noções clássicas a respeito do cosmopolitismo, descansa um gesto de extrema pretensão: abarcar o mundo, ser cidadão em qualquer parte do universo.

O cosmopolitismo reclamado pelo projeto MinasMundo é essencialmente democrático, naquilo que seria a relativização da afirmação de qualquer diferença absoluta. Ao invés da diferença total, deixamos que entre no seu lugar – nesse entrelugar, justamente – algo da ordem do estranhamento do eu. Um eu que reivindica um lugar à mesa daquele “mundo” postulado pelo cosmopolitismo clássico, ao mesmo tempo que deixa espaço para um desvio irônico, possibilitando que a aparente insignificância de sua posição menor se torne significativa. Esse gesto de inversão e estranhamento, seja ele humilde ou simplesmente irônico, termina por recusar a totalização do mundo em questão. Ou, para ecoar a bela formulação de Maurício Hoelz, trata-se de um cosmopolitismo pelos cantos, como aquele evocado pelo horizonte semântico que se abre nas trilhas do álbum Clube da Esquina (1972), onde o que prevalece não é um eu-lírico que reclama para si a posse do sentido, mas sim um eu-lírico em progressão constante e sem fim absoluto: sempre no meio do caminho, portanto.

No diálogo entre Arcadio Díaz-Quiñones e André Botelho sobre o “mal-estar no cosmopolitismo”, ocorrido virtualmente entre Princeton e Petrópolis em novembro de 2023, defendeu-se o aspecto contextual de todo e qualquer emprego da palavra. Não se falou diretamente de Wittgenstein, mas o eixo do debate era justamente a impossibilidade de se encontrar o sentido fora de um jogo linguístico em que as peças são movidas por atores sociais que, concordando ou discordando, promovem juntos o jogo dos significados, puxando a expressão ora para um lado, ora para outro.

Arcadio lembrou, por exemplo, que a palavra cosmopolitismo pode ser anátema na boca de um Trump ou de um Bolsonaro. Por outro lado, o gesto cosmopolita mal esconde, no caso dos Estados Unidos governados pelo Partido Democrata, a manutenção feroz do aparato bélico na fronteira com o México, além, é claro, da criação interna de zonas de isolamento e medo para as comunidades latinas, e não só elas.

Evidentemente, nem Arcadio nem André estiveram desatentos ao horizonte utópico do cosmopolitismo, embora o diálogo tenha recaído sobre aquilo que a utopia costuma deixar na sombra, ou seja, a potencial violência de sua realização.

Os exemplos são muitos. Em paralelo ao que então se discutiu, lembro aqui o mais atual deles: a fundação do Estado de Israel em 1948. De um lado, temos a reparação da injustiça histórica que desenraiza e pretende aniquilar um povo; de outro lado, emerge a violência da implantação de uma área que deveria abrigar esse mesmo povo. O que vemos contemporaneamente na guerra em Gaza é, em muitos sentidos, a consequência desse gesto original cujo caráter expansionista fica hoje claro como a luz do dia no deserto. Justiça e injustiça caminham juntas, de mãos dadas.

Seja como for, o cosmopolitismo contém em si, como marca e ferida, a condição irrefreável e impossível da cidadania plena. No pós-guerra o impasse subiu de volume. Não é casual, portanto, que Arcadio venha insistindo na importância das reflexões de Hannah Arendt sobre o direito a ter direitos, modulando-a, porém, com a inflexão proposta pela filósofa turca Seyla Benhabib, que nos lembra ser o Estado nacional aquele a quem é dado resguardar o direito do cidadão em perigo no mundo.

São muitos os momentos em que, tão logo enunciada, a universalização revela suas fissuras. Arcadio lembrou os trabalhos de Joan Scott sobre a exclusão das mulheres no âmbito da declaração dos direitos universais, no contexto revolucionário francês. Poderíamos acrescentar, aí, a escravidão como enorme ponto cego do discurso liberal durante o período imperial no Brasil. Os shortcomings, ou as falhas no meio do caminho da universalização dos direitos são como que um problema congênito seu, deixando ver as muitas barreiras que se opõem a essa entidade abstrata que é o cidadão do mundo.

A abstração, como lembrou Arcadio, já estava nos versos sencillos de José Martí, que escreve a partir da diáspora caribenha nos Estados Unidos: “vengo de todas partes/ y hacia todas partes voy”. Ou, num registro menos viril, Gabriela Mistral fala a partir do lugar da estrangeira, como que respondendo ao discurso expansivo e ao horizonte ilimitado do poeta cubano: “desde sus mares bárbaros”, “siempre será como si llega”. Menos heroico que o de Martí, o eu-poético em Mistral é aquela que está sempre chegando, ou seja, ela é diferente, a cada vez que se desloca.

Ou então, que se pense no gesto romântico e abarcadoramente americano de Walt Whitman, retomado recentemente por Bob Dylan: “I contain multitudes”.

Uma realidade pouco feliz espreita a utopia do cosmopolitismo. A ideia foi lavrada à perfeição na imagem criada pela escritora haitiana Edwige Dandicat, para quem poder entrar e sair é um privilégio. Ela escreve em inglês (habitante, portanto, de uma língua estrangeira): We are seeds in one soil and weeds in another. Num lugar, semente; no outro, erva-daninha.

Por fim, Arcadio lembrou o conceito de “Terceiro Mundo”, o qual, como que numa resposta à violência da classificação econômica, fez-se utopia abarcadora e universal no contexto da década de 1960, lançando porventura as sementes daquilo que hoje chamamos de Sul Global. Mas a utopia acabou por se converter numa tenebrosa distopia, no ciclo de ditaduras latino-americanas, na Guerra do Vietnã etc. Aí aparece a figura de Rita Segato, ecoando Derrida e lembrando que o contexto em que se empregam as palavras jamais se fecha. Os vocábulos escorregam e passam a designar o contrário do que um dia se quis dizer, num ciclo ininterrupto que ameaça descoser a totalidade consciente ou inconscientemente pretendida.

No teatro da linguagem que então se fez, na conversa em Princeton, a reação de André Botelho às proposições de Arcadio Díaz-Quiñones se iniciou com a lembrança de que o cosmopolitismo moderno e kantiano é uma suspensão do cotidiano, algo excepcional que permite enxergar a partir de um lugar que, inadvertidamente, pode repor as hierarquias. Digamos que se trata de um possível cosmopolitismo dos ricos…

Mas André se perguntava também pela potência desse lugar suspenso cuja visada pretende abarcar o mundo. Lembrava ainda que, a partir desse lugar suspenso, podemos confrontar os contextos, para alterá-los. Ecoando MinasMundo, o cosmopolitismo se agita na trama aberta dos contextos, rasgando o tecido rígido que leva à ideia obsessiva de uma realização futura e plena. Aqui faz-se possível regressar àquilo que Arcadio Díaz-Quiñones chama de “el arte de bregar”.

“Bregar” é uma expressão encontrada no Caribe de fala espanhola, especialmente em Porto Rico e em suas diásporas nos Estados Unidos. Significa “negociar”, “driblar a autoridade”, mantendo o sujeito político e poético num espaço ambíguo de sentido, ali onde o subalterno aprende a navegar em meio às hierarquias.

Mas o que seria uma “brega” cosmopolita? Como existir na minoridade e nas bordas?

Lembro aqui do antídoto proposto por Lilia Schwarcz na abertura do encontro em Ouro Preto, quando, em diálogo cruzado com Ângelo Oswaldo, ela nos convidou a olhar para os espaços “vazios” dos retratos dos viajantes, de modo a flagrar uma existência e um saber muitas vezes não letrado, afrodiaspórico quase sempre, provindo daqueles que raramente aparecem na cena, notadamente em seu primeiro plano.

Um dos momentos especialmente tocantes durante o encontro em Ouro Preto terá sido a apresentação dos “restos” de Minas antiga, filme de 1925 dirigido por Igino Bonfioli e produzido em Minas Gerais como uma espécie de resposta às queixas dos modernistas que, em sua caravana pelas cidades históricas, notaram o abandono em que elas estavam. Ficaram de fora, justamente, cenas em que os figurantes negros aparecem numa movimentação sutil e elegante, rasgando o discurso do vazio e do completo abandono atribuídos à zona decadente do ouro.

Como então nos lembrou Carlos Augusto Calil, a própria recepção de seu filme sobre Blaise Cendrars (Acaba de chegar ao Brasil o bello poeta francez Blaise Cendrars, 1972), central para a compreensão da passagem da caravana modernista por Minas, alterou-se substancialmente nas décadas seguintes à sua realização. Quando produzido, eram invisíveis ao próprio diretor aqueles traços que se tornariam claros bem mais tarde, já no contexto de aquecimento das disputas contemporâneas sobre o lugar do negro nesses “modernismos” que adentram hoje o território cultural, mas que, no seu momento primeiro, ainda não contemplavam um sujeito negro capaz de forjar sua própria representação. No quadro do modernismo nascente, quando muito se tratava de buscar, no corpo e na alma de um preto aleijado e genial, o cruzamento de todas as correntes estéticas, como se o que veio a se chamar de “barroco” contivesse um desvio utópico ao sul do mundo, um bolsão de criatividade e sensibilidade capaz de abarcar o universal a partir do local: Minas-mundo.

Mas o que fica à sombra daquele Aleijadinho que os modernistas veneram como a um ídolo distante, perdido nas ruínas do tempo? Quais os silêncios e as zonas cegas dessa utopia da memória?

Difícil responder. Ainda assim, é significativo que o diretor de Acaba de chegar ao Brasil o bello poeta francez Blaise Cendrars tenha encontrado bem mais tarde, nos arquivos de Cendrars em Berna, a foto de um jovem negro, que o poeta franco-suíço levou consigo para a Europa, em seu distanciamento progressivo daqueles seus jovens e bons modernistas brasileiros.

É como se por trás – e talvez muito além – do “negrismo” estético e estilizante que mobilizara o modernismo europeu no início do século XX, pulsasse, no caso de Cendrars, uma recordação terna escondida num arquivo, uma memória que não se resume à tipificação, mas que resiste na sua individualidade, isto é, na fotografia levada de volta à Europa, do jovem negro que dificilmente saberemos quem foi. “Porque vocês não sabem do lixo ocidental”, como lembrou, uma vez mais, Maurício Hoelz, pensando em Milton Nascimento.

Nesses contextos abertos, radicalmente unfinished – como fez questão de lembrar André Botelho em seu diálogo com Arcadio Díaz-Quiñones – se esconde a brega cosmopolita, ou seja, a luta não épica do dia a dia.

Aqui convém realizar um corte e introduzir a figura faltante, que pairava, sem ser nomeada, no diálogo em Princeton que dá forma a esta minha reflexão.

Em sua conceituação do “cosmopolitismo do pobre” (2004), Silviano Santiago propõe uma espécie de troca de espelhos, uma atenção outra, que permitiria enxergar um outro lugar onde se pode ser cosmopolita. Não mais o passado aristocrático e a busca por madalenas miríficas. Não mais a busca da plenitude na recordação do fausto passado, mas sim a experiência do “perde-ganha”, bem pouco épico, daquele que literalmente cruzou fronteiras proibidas.

No ensaio clássico de Silviano, a agência protetora supranacional, com toda sua pompa e oficialidade, é sub-repticiamente substituída (ou contrabalançada) pelo site do MST, o Movimento Sem Terra, que se expõe ao mundo em diversas línguas e, no encontro ouropretano do MinasMundo, expôs-se também na camisa de Paulo Nazareth, que ostentava um belo bordado com as letras do movimento. No texto, Silviano se refere igualmente ao movimento das mulheres negras, com seu alcance e sua rede de solidariedade transnacional, e lembra também o teatro que se fazia no Vidigal no início dos anos 2000, momento em que era escrito “O cosmopolitismo do pobre”.

O cosmopolitismo já não seria mais o estado de suspensão kantiano evocado por André Botelho, em seu diálogo com Arcadio Díaz-Quiñones. O cidadão do mundo é agora aquele que vive o cosmopolitismo no centro nervoso do mundo globalizado, ali onde vigoram novas formas de desigualdade, ainda mais severas que as antigas.

Como sugere Silviano,

está criada uma nova e até então desconhecida forma de desigualdade social, que não pode ser compreendida no âmbito legal de um único estado-nação, nem pelas relações oficiais entre governos nacionais, já que a razão econômica que convoca os novos pobres para a metrópole pós-moderna é transnacional e, na maioria dos casos, também é clandestina. O fluxo dos seus novos habitantes é determinado em grande parte pela necessidade de recrutar os desprivilegiados do mundo que estejam dispostos a fazer os chamados serviços do lar e limpeza e aceitem transgredir as leis nacionais estabelecidas pelos serviços de migração.

A “brega” se ilumina também neste caso, em contexto sempre inacabado. Como luta cotidiana e não épica, ela pressupõe a desigualdade. O imperativo ético, neste ponto em que Silviano e Arcadio coincidem, está na possibilidade de que os rejeitados da terra, que são legião, não percam, ainda segundo o autor do “cosmopolitismo do pobre”, “a comunicação com os valores sociais que os sustentam no isolamento cultural em que sobrevivem nas metrópoles pós-modernas”.

Ou, como escreve Arcadio Díaz-Quiñones, trata-se de um tipo de plasticidade que pouco tem a ver com os movimentos e os rodeios que seduzem o olhar exoticizante desferido de cima por um viajante aristocrático que vagueia livre pelo mundo todo, ou seja, o homem branco e rico que se esconde atrás da fala ajuizada de Kant.

Arcadio, a propósito da “brega”:

De toda a plasticidade maravilhosa da brega, talvez o sentido mais complexo seja o que põe em evidência uma sensibilidade especial, cultural e política, para a negociação. Esse bregar tem a ver com a ação no marco de uma liberdade restringida, um marco que não é uma escolha do sujeito, não com a vontade transgressora da revolução. A brega expressa sempre uma necessidade, uma posição do falante ou o desejo de realizar um sonho. Fica excluída de antemão a realização da totalidade, porque os sujeitos nunca são de todo livres nem autodefinidos. Mas o sujeito é sempre um falante pregado à linguagem que o constitui. Nesse sentido, bregar é um ensaio, um esforço por obter a adesão de outra pessoa. É um intento consciente de sua própria vulnerabilidade, e cujo desenho se vê apenas ao final da tarefa. A brega, de fato, tem semelhança com o ensaio literário, gênero que se distancia de forma deliberada da ilusão da totalidade, e permite proceder metodicamente sem método, como disse Adorno. No campo de batalha da linguagem, é a arte do rodeio, o domínio das regras da retórica.

* * *

O sujeito, seja ele pobre, negro, trans, operário, mulher, vive na linguagem, tateando o mundo – aquele que está ao seu alcance, o que aliás é uma boa definição da compreensão do mundo – e o faz como pode, sem grandes esperanças de redenção, circunscrevendo-se ao aqui-e-agora imanente da cosmopolítica.

Ou talvez a promessa redentora já tenha se entranhado indelevelmente na retórica da ágora brasileira, neste momento em que a curva da população evangélica está prestes a ultrapassar as demais, determinando, porventura, a emergência de novos pactos políticos para os quais a totalização, no campo discursivo e fora dele, é buscada quase que a qualquer custo.

Seja como for, estamos talvez entrando numa era em que a totalidade e a inteireza de um outro mundo – que se postula no além, embora determine a prática presente – é invocada a cada esquina, apagando as trilhas tortuosas e criativas da brega e do cosmopolitismo do pobre.

Mas essas já são outras especulações, outros projetos que vão abandonando o modernismo, sem jamais deixar para trás, contudo, o desafio que é sentir-se em casa mesmo diante da ausência de refúgio ou abrigo, no vasto, duro e infinito dia a dia do mundo.

Nota

[1] Este ensaio foi apresentado no painel “Cosmopolitismo, palavra-perigo”, como parte da programação de encerramento do projeto MinasMundo, durante a Semana Santa de 2024 em Ouro Preto, onde então se comemorou o centenário da passagem da caravana modernista pelas cidades históricas mineiras. Antes da reunião em Ouro Preto, o projeto MinasMundo se estendera também a Princeton, onde, em novembro de 2023, integrantes do projeto se encontraram com scholars da Universidade, numa programação que seria encerrada por um diálogo entre Arcadio Díaz-Quiñones e André Botelho. O título da conversa veio de uma provocação de Arcadio, que sugeriu que ela se chamasse “O mal-estar no cosmopolitismo”, numa referência tanto ao texto freudiano quanto ao título de Saskia Sassen, Globalization and its Discontents. Optei por deixar o texto em sua forma de palestra, com alterações mínimas, sem referências bibliográficas explícitas.

O cartaz que abre o post é de autoria de Joana Lavôr

Descubra mais sobre B V P S

Assine para receber os posts mais recentes por e-mail.